地热能,也称为地热能源或地热能,是指利用地球内部的热能资源进行能量开采和利用的一种可再生能源形式。地球的内部存在着大量的热能,主要来源于地球的自然热辐射、地球内部的地热流体以及岩石的热导等。地热能被广泛应用于供暖、发电和热水等领域。在供暖方面,地热能通过地热泵系统将地下储存的热能转移到建筑物内部,提供舒适的室温。

项目依托四平市伊通县丰富的地热能源建设智慧阳光温室,发展棚膜经济,同时利用域内温泉资源发展温泉旅游,打造集智慧农业、生态农业和休闲旅游于一体的新型农业业态。

由于当前全球各国对环境保护的重视程度日益提升,带动了相关节能低碳行业的发展,近年来生态农业逐渐成为农业发展的主要方向之一,开始有越来越多的农业生产者进入生态农业领域进行布局,截止到目前,2021年全球生态农业行业市场已经超过了2万亿美元,达到约2.5万亿美元,同比增长约10.2%,到2022年底,全球整体市场规模进一步提高,增加至2.7万亿美元左右,同比增长约8%,与上年相比市场规模增速逐渐降低。伴随着全球生态农业技术水平的不断提升,同时节能降碳目标的持续推进带动了可持续农业的快速发展,这将会为生态农业行业市场规模的增长提供动力。

生态农业是一种以可持续发展和生态平衡为发展目标的新型农业形式,可以有效降低在农业生产过程中对环境的污染程度,迎合全球大多数国家低碳发展的长期目标,根据最新整理的调研数据显示,近几年全球多个国家开始大力发展生态农业,整体种植面积正在不断上升,2021年末,全球生态农业种植面积达到1亿公顷,比上年提升约15%,2022年生态农业种植面积继续保持上升态势,超过了1.2亿公顷,较2021年同期增长约20%,同比加快约5个百分点。

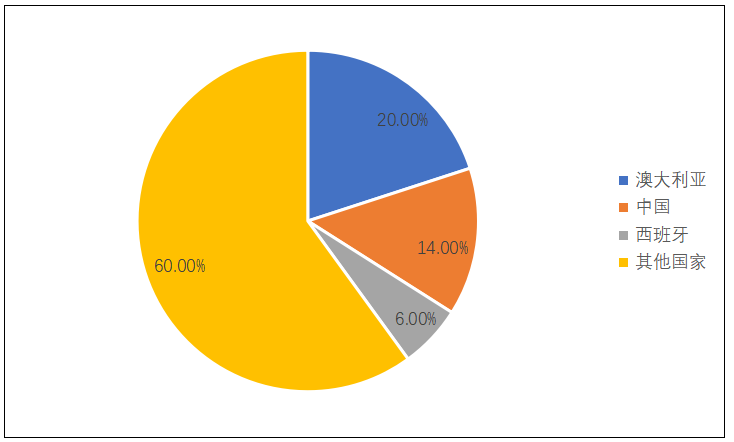

在地区层面来看,当前全球范围内以澳大利亚为代表的多个国家大力发展生态农业产业,与其他国家相比,生态农业种植面积相对比较高。截至2021年末,澳大利亚的生态农业种植面积占全球总量的比重接近20%,排在首位;其次为中国和西班牙等国家位于其后,同年生态农业种植面积占比分别为14%和6%左右,占据全球第二和第三的位置。

生态农业行业前景非常广阔,随着人们对健康食品和环境保护的重视,生态农业作为一种可持续、低碳、高效的农业模式受到越来越多的关注和推广。根据生态农业行业市场分析统计数据,中国生态农业市场规模逐年增长,2019年市场规模已经达到1.5万亿元人民币,预计到2025年将达到3万亿元人民币。

在《推进生态农场建设的指导意见》提出,到2025年,通过科学评价、跟踪监测和指导服务,在全国建设1000家国家级生态农场,带动各省建设10000家地方生态农场。《“十四五”全国农业绿色发展规划》中,党中央对推进我国农业发展为生态农业转型的决心中可以看出,未来生态农业必定前景非常广阔的。

近年来,得益于社会环境的支持以及技术的不断提升,我国智慧农业行业正在不断发展,市场规模持续增长。结合中国农业产值,2022年我国智慧农业市场规模约743亿元,同比增长8.5%。2023年我国智慧农业市场规模将进一步达826亿元。

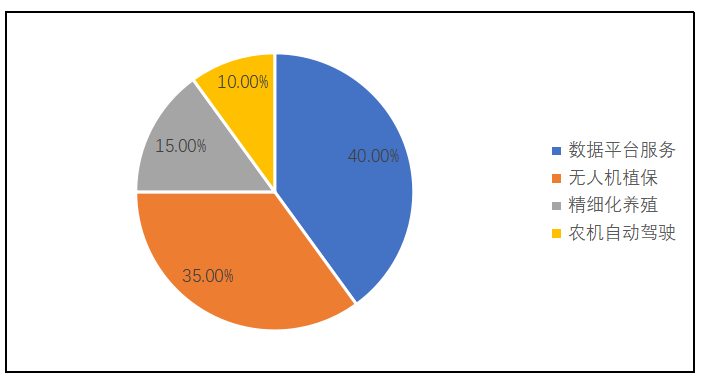

目前,现代农业新技术则主要体现在智慧农业的生产环节上,主要包括数据平台服务、无人机植保、精细化养殖、农机自动驾驶四大应用场景,并广泛应用在农业种植和畜牧养殖上。其中,数据平台服务和无人机植保累计占比达75%。

从长期的角度来看,智慧农业是解决我国人口与土地矛盾的重要路径,当前,智慧农业多应用于农业生产环节,利用新技术实现农业生产的精细化和智能化。随着我国智慧农业的应用深入,未来我国智慧农业进一步朝着精细化、智能化、集约化、科学化方向发展,促进农产品提质增效。

2021年我国智慧农业市场规模约为685亿元。智慧农业市场规模将会维持中高速发展,以复合年均增长率10%初步测算,2022年我国智慧农业市场规模为754亿元,预计2027年将会达到1214亿元。

地热能分为高温地热资源、中温地热资源、低温地热资源,三类地热资源在应用领域方面存在差异。在我国的地热资源开发中,经过多年的技术积累,地热发电效益显著提升。除地热发电外,直接利用地热水进行建筑供暖、发展温室农业和温泉旅游等利用途径也得到较快发展。全国已经基本形成以西藏羊八井为代表的地热发电、以天津和西安为代表的地热供暖、以东南沿海为代表的疗养与旅游和以华北平原为代表的种植和养殖的开发利用格局。

随着地热能下游市场蓬勃发展,我国地热能行业持续增长。2014-2021年我国地热能行业市场规模由298.54亿元增长739.68至亿元,CAGR为13.84%。

2023年2月7日,国家发展改革委地区经济司发布《关于对拟设立承接产业转移示范区进行公示的通知》,拟在吉林省四平市、辽源市、通化市设立吉西南承接产业转移示范区。

《吉西南承接产业转移示范区总体方案》和《吉西南承接产业转移示范区四平片区实施方案》明确了四平市示范区产业承接布局、产业承接重点、发展定位和发展目标等内容。在产业承接布局上,四平伊通经济开发区重点承接高端装备制造、汽车零部件、现代服务业等产业。在承接产业重点上,绿色载能产业主要承接制氢、制氮以及绿色载能产业。

吉林省将成立省级层面支持吉西南承接产业转移示范区发展的推进机构,协调相关省直部门加强对示范区的指导服务,建立健全省负总责、市县抓落实的工作推进机制。围绕营造高效便利的政务环境、法治环境和市场环境,落实市场准入负面清单制度和公平竞争审查制度,完善涉企收费清单制度,持续推进行政审批、工程建设项目审批等制度改革,建立健全企业服务机制。

2023年4月,国家能源局印发了《2023年能源工作指导意见》,指出积极推广地热能、太阳能供热等可再生能源非电利用。

2022年6月,国家发改委等九部门印发了《“十四五”可再生能源发展规划》,指出明确“积极推进地热能规模化开发”,到2025年地热能供暖等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上,持续营造有利于地热能开发利用的政策环境。

《“十四五”旅游业发展规划的通知》提出东北地区推进旅游业转型升级,提升旅游服务水平,大力发展寒地冰雪、生态旅游等特色产业,打造具有国际影响力的冰雪旅游带。

在《推进生态农场建设的指导意见》中提出,到2025年通过科学评价、跟踪监测和指导服务,在全国建设1000家国家级生态农场,带动各省建设10000家地方生态农场。《“十四五”全国农业绿色发展规划》中,党中央对推进我国农业发展为生态农业转型的决心中可以看出,未来生态农业必定前景非常广阔的。

《四平市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,依托伊通二龙湖、七星山及温泉地热资源,发展温泉度假、休闲旅游、养生养老产业。

《四平市能源发展“十四五”规划》提出充分利用伊通地区的地热资源优势,开发伊通满族民俗文化、山地生态休闲游和田园综合体,实现地热资源和旅游资源的协同开发,实现跨产业资源的优化配置。

《伊通满族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出立足伊通小孤山地热亚区、大孤山地热亚区、马鞍山至莫里青山地热亚区、伊通镇地热亚区及伊丹地热亚区,依托伊通地热呈西南至东北走向,条带状分布的特点,通过沿线开发,发展适应不同群体的冰雪温泉、养生温泉、养老温泉、娱乐温泉等温泉产品,做活“天下神汤”,形成温泉健康养生娱乐产业集群。推进大孤山镇及马鞍山镇火山地热蔬菜园区基地建设。

伊通县境内有16座火山锥体,呈两列分布于舒兰—伊通断裂带的南端,即处在伊通断陷盆地内。据水文地质资料显示,舒兰—伊通的断裂带和伊通断陷盆地形成了吉林省有名的伊舒地热槽。初步证明了伊舒槽地聚集蕴藏着丰富的地热资源,属大型中低温地热田,其特点储量大、中低温、有补给、水质好、有压力。

伊通县地热资源初步勘测,面积约为600平方公里,分别为小孤山、大孤山、马鞍山至莫里青山、伊通镇、伊丹等五个地热亚区。其中大孤山地热资源储量25亿立方米,日可采储量50万立方米,温度在75°以上,井口温度为55°,有良好的补给性,水质含硅、锶、镍、锂、锌、硒、锰、铁、铜、硼等20多种安博体育微量元素和矿物质。

为提升项目承载能力,伊通凭借交通动脉重要点位,在原有省级经济开发区基础上,集中强化规划布局、资金土地、技术人才和基础设施等要素配置,打造了城北新区和长伊、景台、新兴三个开发区片区。城北新区规划设计初具雏形,着力构建集满族文化、商务科创,医疗康养特色街区,打造新型现代服务业集聚区。长伊片区目前征收土地约235公顷,现已通过了环境影响报告书专家评审。景台片区3.45平方公里起步区土地收储工作现已完成,基础设施建设项目可研编制中。正在着手总规扩展修编设计,由原来的8.71平方公里扩展到30平方公里。新兴片区计划扩区到25平方公里。

近年来,伊通满族自治县依据独特的地热资源禀赋、明显的区位优势和较好的旅游产业基础,实施了伊通火山温泉国际旅游度假区、七彩伊通田园综合体等项目,打造“中国伊通火山温泉”品牌。

伊通县以棚膜经济建设为主要抓手,大力发展蔬菜生产,全县园艺特产业形成了多极增长、稳步提高、快速发展、持续向好的局面。全县现有30亩以上规模园区10个,其中百亩以上3个。

伊通县具有丰富的农业绿色生态旅游资源,良好的发展环境和巨大的发展潜力,通过蓝莓采摘节、樱桃采摘节等致力于将伊通打造成集旅游观光和农副产品生产加工销售为一体的农业旅游商品生产基地,建设成为独具生态特色,展现文化魅力、充满无限生机,彰显美丽风光的长春1小时经济圈内最美节点城市及东北地区新的休闲度假旅游基地。

四平市汇集了科研、工程技术、勘察设计、经营管理、咨询服务等各类人才,吉林大学、长春理工大学、长春工业大学、东北师范大学、吉林师范大学、吉林省农业科学院、吉林省农业工程学院、四平科学技术研究院为四平发展提供了人才保障,形成了完整的人才培养、成长体系。

全市现有高职院校1所、成人高校2所、职业学校22所,每年向社会输送技能型人才1万多人,为社会培训各类人员2万多人次。

劳动力资源优势明显,熟练技工所占比例在东北城市群中处于较高水平,劳动力正值红利期,劳动力成本相对较低,有大批高素质的产业工人队伍,可满足各类企业需求。

伊通满族自治县与吉林农业大学开展了人才培养校地战略合作,实现了人才培养模式的紧密型、递进式、多样化,畅通人才对接渠道,为伊通县引入高端智囊型人才资源。

长春都市圈一小时环线高速,将伊通城环纳其中,设计规划中的长春——辽源——通化高铁,伊通被列入七站之一,四通八达的交通路网有效辐射东北三省一区,能够大幅缩减产品运输半径、降低运输成本、提高供应效率。在吉林省“一主六双”高质量发展战略中,伊通处于环长春四辽吉松工业走廊、长辽梅通白延医药健康产业走廊、长通白延吉长避暑休闲冰雪旅游大环线、中西部粮食安全产业带、长春四平一体化协同发展等战略布局的关键节点,随着长春南扩、伊通北融,与长春的联系将更加紧密,人流、物流、资金流进一步集聚,是最具潜力和活力的焦点区域。

伊通距长春最近仅17.2公里,县城距省会长春市区48公里,仅需30分钟车程,距长春龙嘉国际机场77公里,需1个小时车程。长白、长辽、长梅和环长春高速公路穿境而过,是吉林省中南部4个地区、16个市县通往长春的必经之地。辽长铁路伊通段于2016年建成通车,结束了伊通没有铁路安博体育的历史。长伊中线一级路建成后,伊通接受环长春经济圈辐射的能力将进一步增强。

项目占地面积14.06万平方米,建筑面积11.25万平方米,建设200栋双模日光温室,并配套相关附属设施等,计划分为两期建设。

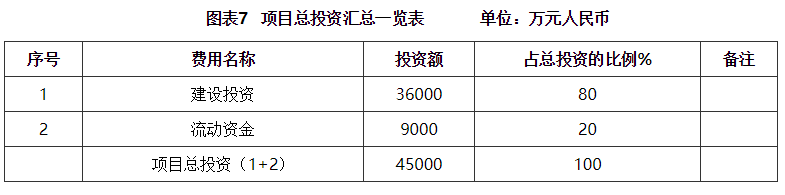

项目总投资为45000万元,其中:建设投资36000万元,流动资金9000万元。

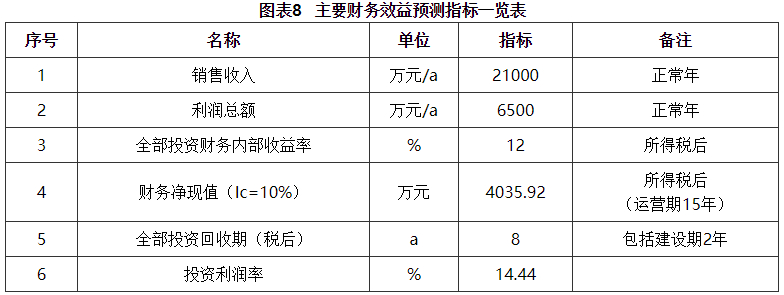

项目达产后,年销售收入21000万元,利润6500万元,投资回收期8年(税后,含建设期2年),投资利润率14.44%。

项目依托伊通县丰富的地热资源,将地热能资源与现代农业有效结合开发利用,有利于调整能源结构,减少温室气体排放,改善生态环境,促进能源产业高质量发展,实现国家“碳达峰、碳中和”工作目标。

伊通满族自治县位于吉林省中南部,幅员2527.1平方公里。全县共辖15个乡镇、2个街道办事处,1个国家级自然保护区,1个省级自然保护区,1个省级经济开发区,187个行政村(1个回族村,1个朝鲜族村),1209个自然屯(5个民族屯,其中3个朝鲜族屯,2个回族屯)。全县总人口45.6万,其中农村人口37.7万,有满、汉、回、朝、蒙古等27个民族,其中满族人口17.3万人,占全县人口总数的38%。

伊通满族自治县作为吉林省唯一的满族自治县,历史悠久,文化底蕴深厚,是满族的重要发祥地和聚集地之一,有柳条边、御围场等众多历史遗存,保留着大量的民间文化艺术形式和满族民俗,是国家级全域旅游示范区创建单位、全国特色旅游名县、中国生态魅力县。

伊通致力于软硬环境建设,全力为客商打造无顾虑投资、无干扰建设、无障碍发展,审批环节最少、办结时限最短、收费标准最低、服务质量最好、投资环境最佳的“三无五最”县份。全县本着“必须管的管住管好,不该管的放开放活,可管可不管的一律不管”的服务理念,做到企业办到哪里,项目建在哪里,服务就延伸到哪里,以良好的信誉赢得外商和投资者,全力营造亲商、安商、富商的浓厚氛围。